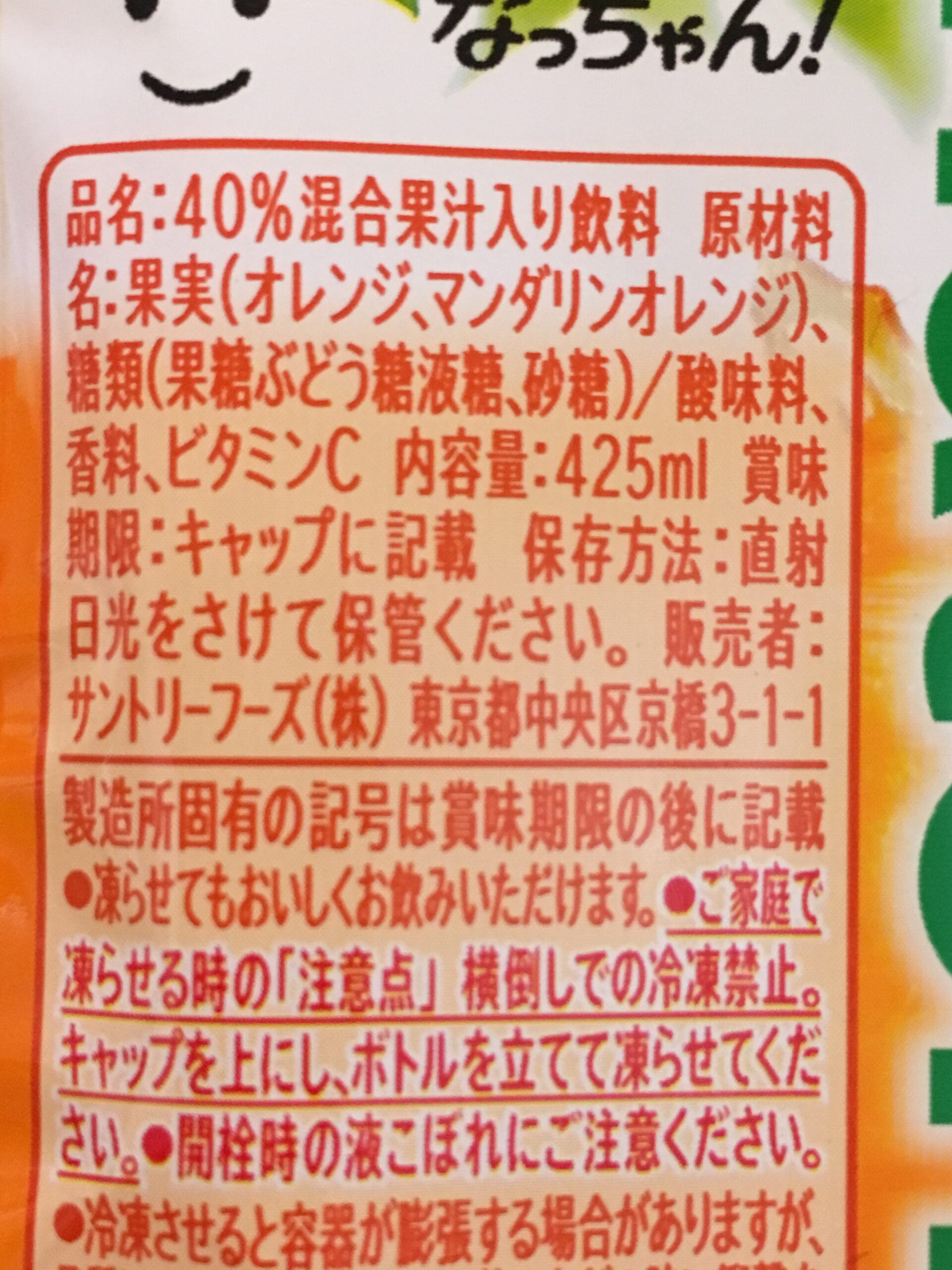

【果糖ブドウ糖液糖から逃れられない現実!?】

食品添加物の中でも「甘味料」に問題意識をもっている方は多いと思います。

この「甘味料」は様々な種類がありまして、どの甘味料にもデメリットがあります。

今後もできるだけ多くの「種類」を取り挙げてお伝えしていきますが、今回はかなり幅広く食品に使われている、

「果糖ブドウ糖液糖」についてお伝えしたいと思います。

これ、日本に限らず世界でもいろんな食品に添加されています。

例えば、日本の場合、スーパーのお寿しの「小袋しょう油」とか納豆の「タレ」、ジュースなど清涼飲料水もそうですし、菓子類全般…

家庭でよく使われる「めんつゆ」にも入ってます。

調味料類で言えば、「ドレッシング」「刺身しょう油」とか「焼き肉のタレ」など挙げればキリがないほど使われていますね。

例え、スーパーでそういった類の物を避けたとしても、飲食店で使われる調味料類にも「果糖ブドウ糖液糖」は含まれていますから、ちょっと外食するだけでも口にしてしまう可能性が高い。

私が勤めた居酒屋でも、ドレッシング・たれ類などは業者から買ってましたから、基本的にはスーパーに並んでいるものと同じ。

間違いなく添加されていたと思います。

全ての食事が手作り料理の食生活でない限り、高い確率でどこかで食べている…

というのが現実だと思います。

そもそも「果糖ブドウ糖液糖」って何?

果糖ブドウ糖液糖は、ご存じの方も多いでしょうが「異性化糖」と言われる甘味料の1つで、ブドウ糖(グルコース)と果糖(フルクトース)の分子を合わせた液体です。

「異性化」というのは、分子が原子の形成そのままで原子の配列が変化して別の分子に変換すること…

なんだかよく分かりませんよね。

もうちょっとだけ簡単にいうと分子構造が異なる「異性体」を生成する反応のことで、「異性化糖」の名は、ブドウ糖が果糖に異性化する反応から由来しているようです。

で、加工食品の原材料によく記載される「異性化糖」は、この3つ。

「ブドウ糖果糖液糖」「果糖ブドウ糖液糖」「高果糖液糖」

これ、果糖を含む割合によって名前が変わります。

果糖の量が50%未満を「ブドウ糖果糖液糖」、果糖が50%以上90%未満が「果糖ブドウ糖液糖」、果糖を90%以上含むのは「高果糖液糖」です。

私がよく目にする食品の中では「果糖ブドウ糖液糖」が一番多く記載されていますね。

原材料の記載順が早いほど多く含まれています。

どうやって作っている?

砂糖の原料と言えばサトウキビや甜菜ですが、「異性化糖」はでんぷんを原料にしています。

とうもろこし、じゃがいも、さつまいもなどのでんぷんです。

「とうもろこし」のでんぷんから生成される「異性化糖」を「フルクトース・コーンシロップ」といったりします。

「異性化糖」は3回の酵素分解によって作られています。

【液化】デンプンに水とαアミラーゼ(加水分解酵素)を加え、95 ℃ 程度に加熱。高分子のデンプンがある程度小さく分解される。

【糖化】

液化後に55℃程度まで冷却、グルコアミラーゼを加えるとさらに細かく分解され、ブドウ糖になる。

【異性化】

60℃でグルコースイソメラーゼ(異性化酵素)を加え、約半分のブドウ糖を果糖に変化させる。

※出典:ウィキペディア「異性化糖」

そこから、さらに精製・濃縮され「ブドウ糖果糖液糖」「果糖ブドウ糖液糖」「高果糖液糖」に変化します。

異性化後、液糖をろ過機やイオン交換装置で精製して、水分を蒸発させ濃縮すると、果糖分 42 %の「ブドウ糖果糖液糖」が完成。

さらに、クロマトグラフィー(検索して下さい)を使用することで果糖純度を高めることができ、「高果糖液糖」を作ることができます。

「高果糖液糖」をブドウ糖果糖液糖とブレンドすると「果糖ブドウ糖液」になります。

これだけ、いろんな化学反応をさせていることを知ると如何に自然には存在しない不自然なものであるかを感じ取って頂けるはずです。

そもそも、分解で使用される「酵素」自体が遺伝子組み換えの食品(野菜)から生成されたものであると言われていますので、

根本から安全性を疑わざる得ないです…

その甘さが中毒になる!?

これだけ、分子化された「糖」ですから甘みの純度が高い。

ですから、砂糖と比べキレのある爽やかな喉越しがある甘みを感じます。

それで、清涼飲料水などはスカッとした後味がするわけですね。

炭酸飲料などは特にのどごしが良く、さわやかな感覚が得られます。

清涼飲料水には「ブドウ糖果糖液糖」「果糖ブドウ糖液糖」のどちらかが添加されてますが、砂糖より「果糖」のほうが1.2~1.7倍強く甘みを感じます。(ちなみに「ブドウ糖」は砂糖より甘みが弱いです)

強い甘みを出せるほうが少ない量で済むのでコストが低く抑えられますよね。

それで食品会社は「異性化糖」を使う。

で、その爽やかでキレのある甘みが落とし穴で、習慣的に摂っていると中毒のような状態になり、糖質を摂り過ぎてしまうということです。

一番の懸念「糖尿病」

通常カラダは、糖質の分解に時間がかかるので糖の吸収が遅くなる。

しかし、分子化された「異性化糖」は、すでにぶどう糖と果糖という吸収しやすい状態になっているため非常に吸収が早いです。

それによって、血糖値が一気に上昇。

カラダはインスリン(ホルモン)を分泌し、血糖値を下げてくれますが…

一生で分泌できるインスリン量は限られていると言われているので、血糖値を上げる頻度が多くなるとインスリンを大量に消費してしまい、使い果たしてしまう…

となれば、血糖値は上がりっぱなし「糖尿病」にまっしぐら、というわけです。

また、インスリンは分泌されるごとに脂肪を体内へ吸収するため、ものすごく「太りやすい」状態になる。

こういった点も「異性化糖」を避けるべき理由になるのではないでしょうか?

「糖化」で老化…

先ほど異性化糖は「中毒のような状態になり、糖質を摂り過ぎてしまう」と、お伝えしましたが、

糖質を摂り過ぎてしまえば、体内で「糖化」が起こります。

糖化はAGE(終末糖化産物)を発生させしまい「活性酸素」を大量に体内に作り出し、老化を早めてしまいます。

視力・聴力の低下、肌が荒れる、生命に欠かせないホルモン分泌の低下、

活性酸素は老化からさらに過剰発生するので、体中が酸化。血管や内臓が傷つき、別の病気を発症します。

内部のデメリットだけでなく、肌が荒れればシワ、シミ、たるみも進行し、見た目にもマイナス。

外部のデメリットもある。

「異性化糖」から派生する問題は思っている以上に健康リスクを高めると思います…

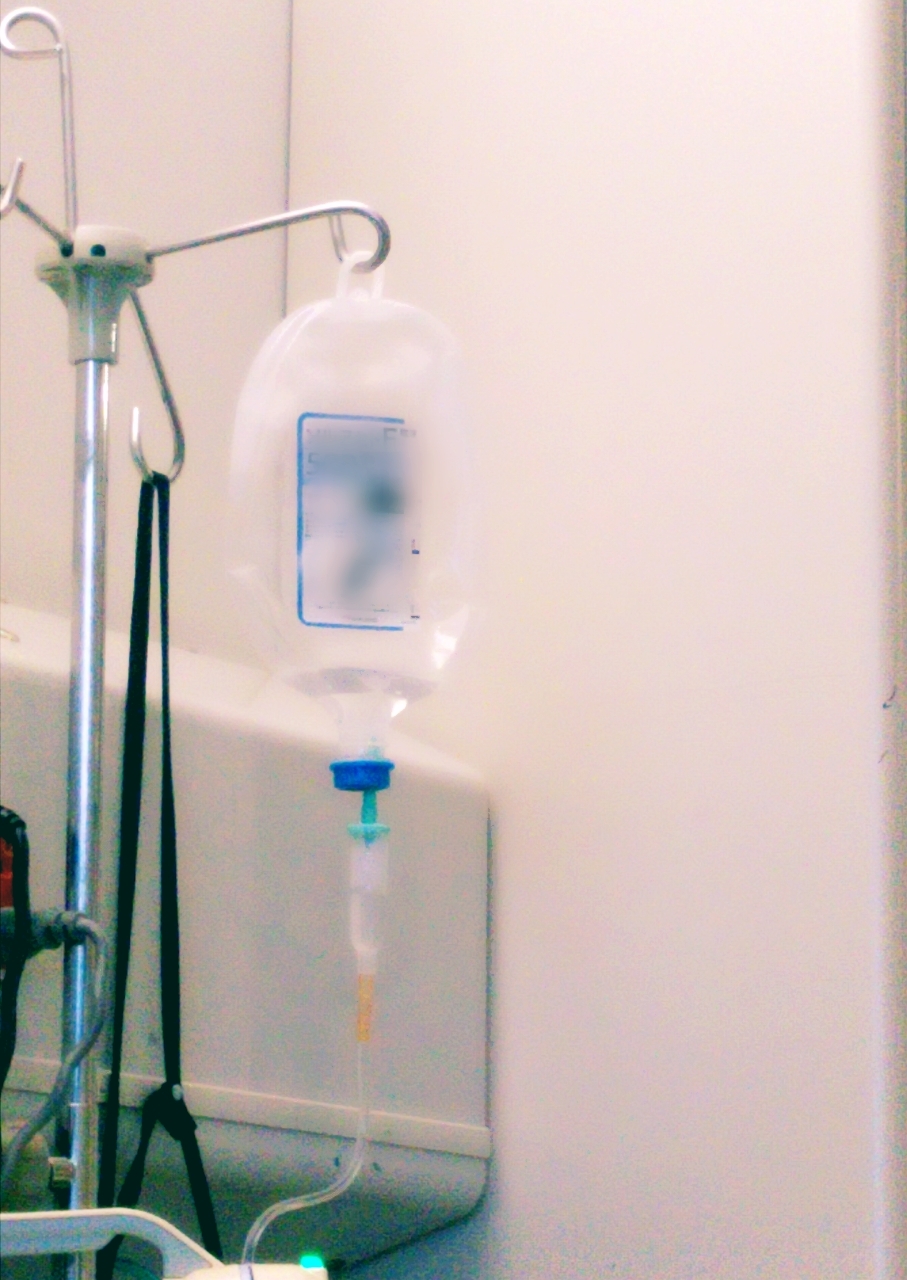

糖尿病患者に果物はOK!

「糖尿病は血糖値を上げる糖が駄目!だから果物も駄目」と言った傾向がありますが、

実は間違いです。

果物の糖には果糖が多く含まれていて(割合は果物によって異なる)、その果糖というのは肝臓でほぼ代謝され、血液中に出てこないため、

血糖値は上がりません。

なので、果物を少しくらい食べ過ぎても「糖尿病」には影響ないわけです。(過剰な摂取は問題)

※果糖は代謝が早いので、肝臓で中性脂肪に変換されます。よって余分な脂肪として蓄積されるリスクはあります。といっても心配するほどでは無いです。

また、糖尿病の人が入院すると「マルトース」というブドウ糖が2つ結合した糖(麦芽糖)を点滴するのですが、これも肝臓で代謝されるので、

血液に出ることがない=血糖値は上がらない…

それで、糖尿病に人に糖を直接点滴しても問題ないのですね。

実際、私の健康の先生たちはみんな「糖尿病」の患者さんに食べたい果物をどんどん食べさせて糖尿病を完治させています。

果物の場合、糖以外の様々なビタミン・ミネラルもバランスよく含んでいるので、人間が科学的に作った「糖」と自然界で生まれた果物の「糖」は全く別物だと考えるべきです。

大昔から人間(原始人)が食べているのは、自然の果物・植物・木の実ですよね?

病気が治って当然だと思います。

最後に

最後は少し話がそれましたが、食品添加物から摂る栄養で健康には成れないです。

「異性化糖」なんて摂らずに自然の物から炭水化物(糖質)を摂りましょうってことですね。

「異性化糖」の問題は食品添加物「甘味料」の問題の1つとして、是非、頭にインプットしておいて欲しいです。

インプットは誰かに伝える(アウトプット)ほど強化されますよ。

今回のおすすめ酵素料理

『★叩き長芋の旨たれ納豆』

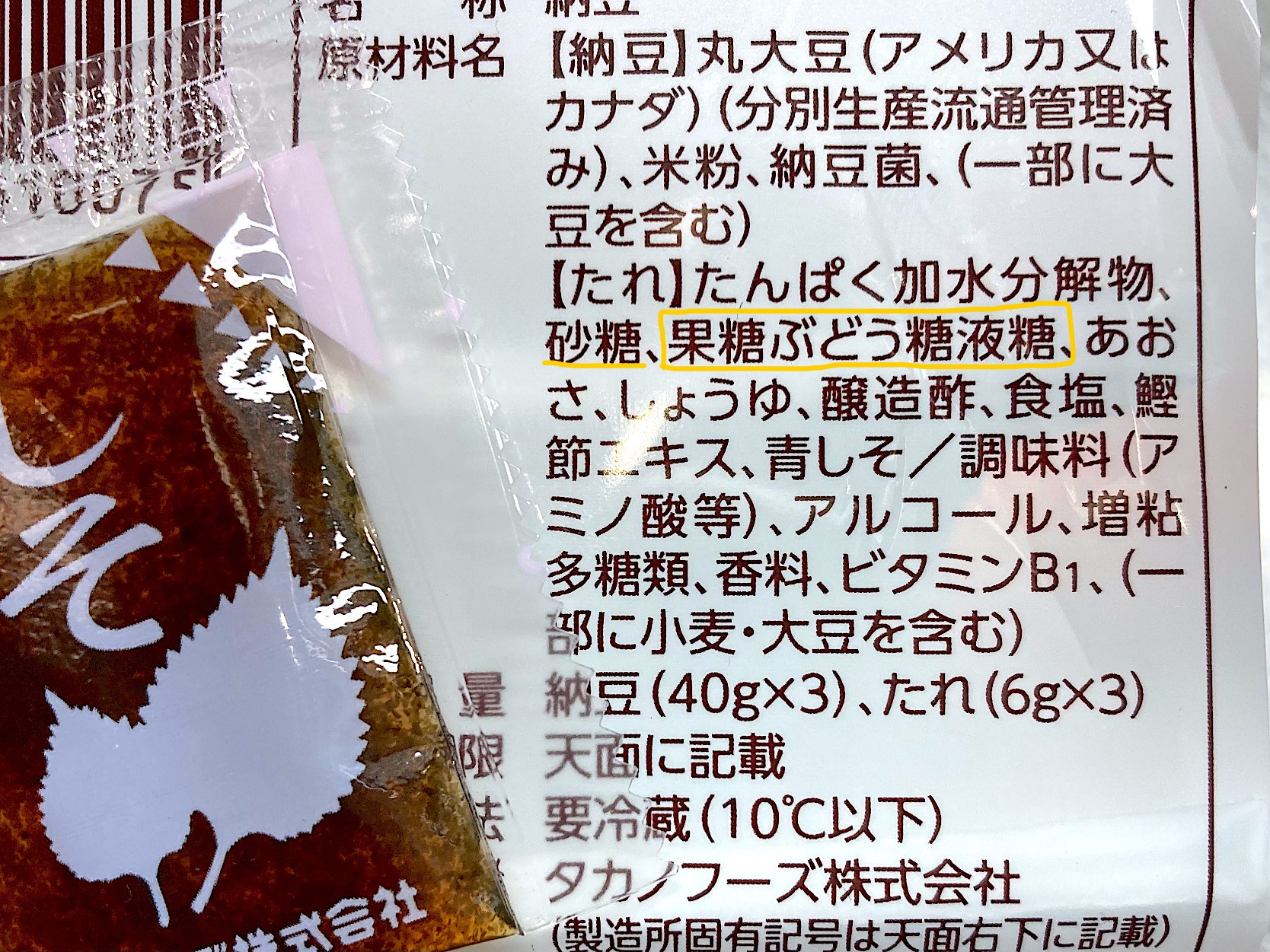

今回は納豆を使った酵素レシピをお伝えするのですが、納豆と言えば市販の場合、「タレ」が付いてますよね。

実は、そのタレにも「果糖ブドウ糖液糖」は入ってます。

(このタレみたいに砂糖も入っていたり、他の甘味料が入っている場合もあります)

あのタレって結構甘いことにお気付きでしょうか?

ほとんどの方がすぐに納豆に混ぜちゃうので気付かないと思いますけど、

タレだけを味わうと後を引く、ひつこい甘みがします。

小さな袋なので「果糖ブドウ糖液糖」は微量かもしれません。

とはいえ、習慣的に食べていると蓄積の懸念もありますから、そのタレは使わず醤油など他の味付けで食べて頂きたいです。

(ちなみに私はあのタレはいつも捨てます。味が気持ち悪く感じるので。またはタレの付いてないタイプを買います…)

で、納豆の他の味付けとなれば、この料理がおすすめ!

『叩き長芋の旨たれ納豆』

手作りの「タレ」を使って、納豆を上品な味で食べられる一品です。

長芋は「とろろ」でなく叩いて使うので、食感がシャキシャキ…

上品な味の納豆に長芋のシャキシャキ食感が絶妙に合います!

納豆の臭みが和らぐ板前仕立ての方法とは?

画像をクリックしてレシピを見て下さい!

↓↓

コメント